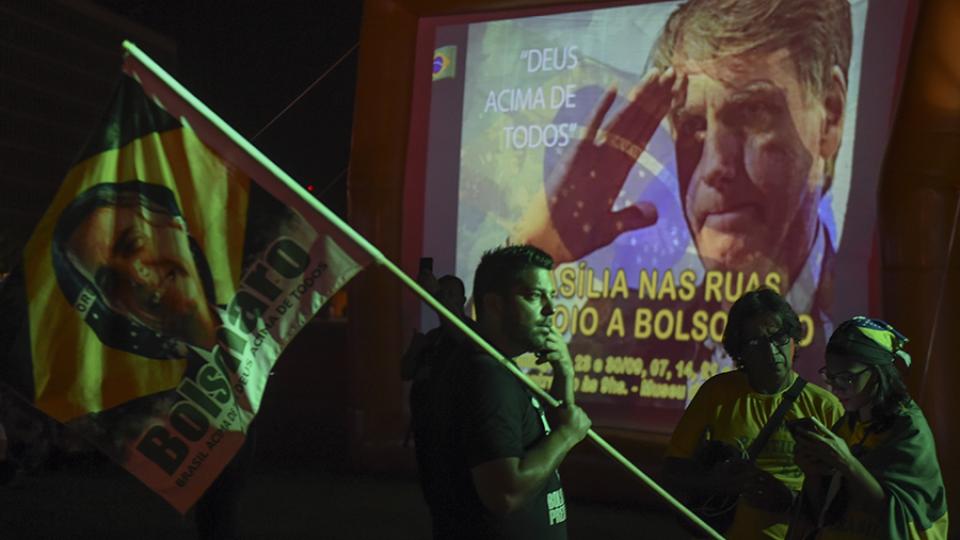

El país arriba de todo. Dios arriba de todos

Pablo Gentili para El País

Nació en Buenos Aires y ha pasado los últimos 20 años de su vida ejerciendo la docencia y la investigación social en Río de Janeiro. Ha escrito diversos libros sobre reformas educativas en América Latina y ha sido uno de los fundadores del Foro Mundial de

Brasil transita sin escalas hacia la barbarie.

Jair Messias Bolsonaro promete un gobierno de violencia, exilio y desprecio hacia sus opositores. La política es entendida como un campo de batalla para eliminar, expulsar o amenazar con la cárcel a quien no adhiera a su cruzada moralizadora basada en el orden, en la fe y en la disciplina militar. La soberanía popular parece estar dispuesta al suicidio, ante de la inminencia de un triunfo electoral que será un inmenso retroceso democrático para el país y para toda América Latina.

Los ojos de Beatriz se llenan de lágrimas. Su madre la abraza y trata de decirle unas palabras dulces, tranquilizadoras. Quiere susurrar algo que la serene, que la acaricie, que le dé confianza. Quiere ofrecerle seguridad, quiere quitarle y quiere quitarse ese maldito miedo que las invade al escuchar un monstruo al que la multitud llama “mito”. Beatriz llora de indignación y de impotencia. Tiene sólo 18 años y acaba de aprender qué es la barbarie.

Bolsonaro saluda a los miles de personas que se congregan en la principal avenida de San Pablo y en más de 40 ciudades en todo Brasil. Transmite su mensaje desde un celular, en el fondo de una casa aparentemente humilde, con sábanas y ropas secándose al sol. Un ambiente familiar y apacible. Parece haber sido tomado de sorpresa, ese domingo 21 de octubre, que pasará a la historia como uno de los días más sombríos de la democracia latinoamericana.

Bolsonaro grita frases cortas. Su discurso carece de metáforas, de cualquier tipo de cuidado estilístico que interfiera en una oratoria que no es otra cosa que una sucesión de órdenes y consignas militares. Es directo, preciso y certero como un disparo. Busca enardecer a la multitud con alguna cruel ocurrencia o con alguna bestial amenaza. Cuando lo logra, ríe satisfecho.

Falta exactamente una semana para las elecciones que, casi con seguridad, lo transformarán en el futuro presidente de Brasil. No será su último discurso antes de la crucial elección, pero sí con el que se despedirá de quienes transformaron su campaña en un fenómeno de masas. Por eso, se trata de un discurso especial: el discurso para entusiasmar a la tropa, antes del asalto final.

Para Bolsonaro, Brasil vive una guerra. Y él pretende ganarla, destrozando al enemigo. Ve la política como un movimiento de posiciones militares, de objetivos o, más bien, de blancos a los que hay que acertar y demoler como requisito para vencer. Bolsonaro despide y arenga a su gente, ensañándose con uno de sus enemigos preferidos, el enemigo interno: los rojos.

Su discurso es una versión degradada, mal contada, impostada, caricaturesca, aunque no por eso inofensiva, del “Llamamiento a la Nación” que el 15 de julio de 1932, Adolf Hitler formuló al pueblo alemán. Un grito enérgico y de aspiración fundacional. Una liturgia demoníaca destinada a producir odio, a construir un abismo, a trazar una frontera entre el bien y el mal, entre la pureza y el espíritu degradado, inhumano, bestial, de los enemigos de la patria. Bolsonaro no es Hitler, es verdad. Pero no por un problema ético, sino más bien de talento.

Bolsonaro es un fascista que entiende que construir la nación supone realizar una “limpieza como nunca antes conoció la historia del país”. Un país que vivió más tiempo en dictaduras que en democracias. Un país que ha vivido el ciclo democrático más largo de su historia, después de una dictadura de más de dos décadas. Un país en el que ser dictador o haber tramado una dictadura siempre ha permanecido impune, como los casi 60 mil homicidios que año tras año consumen la vida de los jóvenes negros y de las mujeres negras que habitan esas mismas periferias que hoy confían en que Bolsonaro dejará de ser su verdugo, para ser su redentor.

Un país en el que ser dictador o haber tramado una dictadura siempre ha permanecido impune, como los casi 60 mil homicidios que año tras año consumen la vida de los jóvenes negros y de las mujeres negras que habitan esas mismas periferias que hoy confían en que Bolsonaro dejará de ser su verdugo, para ser su redentor.

Autoritario, Bolsonaro amenaza al enemigo brasileño: “si quieren permanecer aquí, deberán hacerlo bajo nuestras leyes”. “Aquí” es el país que le pertenece a Bolsonaro y la “ley” lo que Bolsonaro cree que es la ley. Pocas horas antes de su discurso, en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, su hijo Eduardo, el diputado más votado en la historia de Brasil, anunciaba que, si la Suprema Corte de Justicia se interponía a sus intereses, simplemente la cerrarían “con un cabo y un soldado”.

“O se van, o van a la cárcel”, vocifera Bolsonaro a más del 40% de la población que no parece dispuesta a votarlo. “Esos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria”. De “su” patria, esa patria que, a pocos días de volverse presidente, parece estar dispuesto a negarle a todo aquel que no adhiera a su cruzada moralizadora. “Esta patria es nuestra. No de esa pandilla que tiene la bandera roja y la cabeza lavada”. Bolsonaro defiende “el Brasil verdadero”. Y el define los límites de la verdad

Bolsonaro apela al orgullo perdido, una nostalgia propia de los regímenes despóticos, que remite a un pasado de gloria destituido, siendo éste el mejor pueblo y ésta la mejor tierra del planeta: “no seremos más motivo de burla en el mundo”.

Promete acabar con la corrupción y arranca gritos enardecidos de la multitud cuando decide que Lula, ese “borracho”, “se pudrirá en la cárcel”.

“Mito, mito, mito, mito” – gritan miles de personas en más de 40 ciudades del país. Bolsonaro, llegó a la condición de leyenda sin haber siquiera pasado un segundo por la condición de héroe, tampoco de gestor, siquiera de parlamentario eficaz, ni de esposo ejemplar (su ex compañera hizo diversas denuncias de violencia, de las que sorprendentemente se arrepintió a pocas horas de comenzar la campaña electoral). Bolsonaro se volvió un mito, quizás en el sentido más preciso del término: en una ficción, un invento, una quimera.

Bolsonaro se volvió un mito, quizás en el sentido más preciso del término: en una ficción, un invento, una quimera.

Sabiendo que el ataque a Lula ha surtido efecto, este capitán con la cara pintada de estiércol y sangre, esta atroz apología soldadesca, cobarde y prepotente, promete venganza a la multitud: “pronto Lindbergh Farías [senador del PT] irá a jugar dominó con Lula en la cárcel”. Y agrega, dirigiéndose al ex presidente preso en Curitiba: “Aguarde, que Fernando Haddad llegará también. Pero no para visitarlo. Será para quedarse algunos años a su lado”. Bolsonaro no sólo se ha vuelto dueño de la verdad. En su delirio autocrático, se ha vuelto dueño de la libertad. “Ya que Uds se aman tanto, se van a pudrir juntos en la cárcel”. Sabe que lo que desintegra, lo que corroe las bases de la democracia es el miedo. Y está dispuesto a usarlo. Es parte de su arsenal de guerra. Amenaza un político destacado, amenaza su oponente en la elección, amenaza, amenaza, amenaza a quien se interponga en su camino, con la cárcel, con el exilio, con la violencia, con el escarnio.

Bolsonaro construye su condición de leyenda, haciendo del pueblo el mito salvador de la nación. Fascismo en estado puro, o sea, degradado, putrefacto.

Y vuelve a amenazar: “izquierdistas, váyanse de nuestra patria, porque voy a cortarles todos los privilegios”. Promete cerrar las organizaciones no gubernamentales. Y vuelve a repetir: “será una limpieza nunca vista en la historia de Brasil”.

Bolsonaro, un simple y vulgar racista, un apologista de la tortura, de los torturadores y de las dictaduras, explica que, a partir de ahora, las instituciones serán respetadas. Quiere decir: a partir de ahora, habrá disciplina, rigor, firmeza. A partir de ahora, todo será orden y progreso, como consagra la bandera en la que se arropan los miles ciudadanos enardecidos que vociferan su nombre. Para esto, “verán unas fuerzas armadas altivas, que estarán colaborando con el futuro del país”. Así, los “izquierdistas verán ahora una policía civil y militar con retaguardia jurídica para hacer valer la ley del lobo”.

¿Bolsonaro no entiende cómo funciona la democracia? Quizás sí. Por eso, aspira edificarla sobre las ruinas de un estado de derecho en el que la justicia sólo sirve para dar soporte y legitimidad a la acción represiva e impune de las fuerzas de seguridad. Una democracia sin justicia, sin derecho ni derechos. Una democracia en la que la soberanía popular parece estar dispuesta a cometer suicidio, a inmolarse para sacarse de encima un peligroso ejército de supuestos bolcheviques corruptos que ha destruido la nación. “Se robaron todo”, grita la multitud. Bolsonaro les explica: “nos robaron la patria”. Y él se propone recuperarla.

Una democracia sin justicia, sin derecho ni derechos. Una democracia en la que la soberanía popular parece estar dispuesta a cometer suicidio, a inmolarse para sacarse de encima un peligroso ejército de supuestos bolcheviques corruptos que ha destruido la nación.

Bolsonaro sufre de incontinencia despótica, aunque no parece un exabrupto irreflexivo su amenaza de transformar a los movimientos sociales, en particular, a los “bandidos” del Movimiento sin Tierra y del Movimiento de Trabajadores sin Techo, en “organizaciones terroristas”. Sus amenazas se extienden al periódico Folha de São Paulo, a quien le propina un saludo marcial de muerte y silencio: el pésame de “su Brasil verdadero”, a un periódico que, por haber denunciado su ilegal estrategia electoral basada en las fake news, promete hundir y callarlo, quitándole la propaganda gubernamental.

Se despide de la multitud afirmando que ama a los niños y que odia el socialismo, mientras repite el lema que lo acompañó durante toda su campaña: “Brasil arriba de todo. Dios arriba de todos”.

La barbarie ha comenzado.